知覧茶とは?

元々は知覧(旧知覧町)産のお茶を指しておりましたが、現在は南九州市内でも知覧・川辺・頴娃3つの産地で栽培されたお茶すべてを知覧茶と総称しております。南九州市のお茶の生産量は約12000トン(令和5年産)で、市町村単位では日本一の生産量を誇る茶産地として、また産地賞や農林水産大臣賞などを多く受賞するなど、名実ともに鹿児島を代表するブランド茶です。

知覧茶の歴史

知覧茶の歴史は古く、鎌倉時代にまで遡ります。平家の落人が知覧奥地の山間部(手蓑)に下野し、そこで茶栽培を始めたとの伝承があります。その後時代が流れ本格的なお茶の栽培が始まったのは明治に入ってからでした。その後紅茶の栽培を中心に行われていましたが、昭和40年代に入り様々な緑茶品種の栽培を始め今に至ります。

知覧茶の特徴

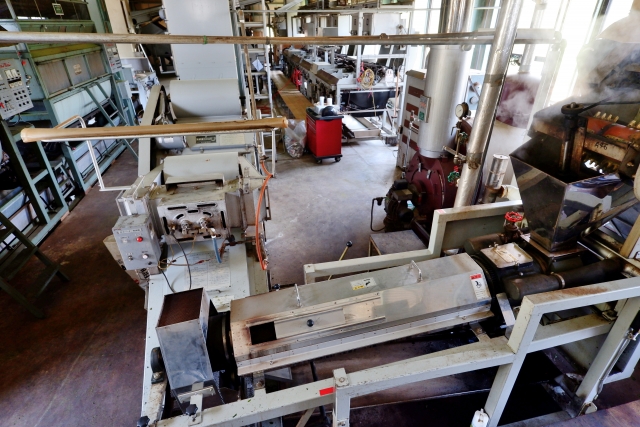

知覧茶は主に”深蒸し製法”と呼ばれる、通常よりお茶の蒸し時間を長めにとった独特な製造方法で作られます。深蒸しにすることにより渋みが抑えられ甘くてまろやかな口当たりになるだけでなく、抽出液も美しい濃い緑色になります。

知覧茶の中でも特に多い品種あります。それが「ゆたかみどり」と「さえみどり」です。

ゆたかみどりはしっかりとした旨みと渋みのバランスがよく、コクのある滋味が特徴。さえみどりは甘くてすっきりとした飲みやすさと冴え渡る濃緑色の水色が特徴です。

知覧茶の美味しい淹れ方

知覧茶を美味しくお飲みいただくために、大切な要素が三つあります。

それが

「茶葉の量」「抽出時間」「お湯の温度」

です。中でも最も重要なのがお湯の温度です。お茶に含まれる旨味成分は、低い温度でないと抽出されにくいという特性があります。熱湯のまま急須にお湯を注いでしまうと、旨味成分が抽出されず、苦渋味の強く出てしまい味のバランスが悪くなってしまいます。

抽出時間に関しても同様、短すぎてもお茶の成分が十分に抽出されませんし、逆に長すぎても苦渋味が強く出すぎてしまいます。それでは淹れ方を順番に説明します。

美味しい知覧茶の淹れ方(2人分)

1.湯呑を2つ用意し、それぞれ60㏄ずつ注ぐ。

2.急須に茶葉を4g(ティースプーン摺り切り2杯)を入れる。

3.お湯が70度くらい(湯呑が熱いけど持てるくらい)まで冷めたら急須にお湯を注ぎ、60秒待つ。

4.湯呑に交互にお茶を注ぐ。この際最後の一滴まで必ず注ぎきること。

まとめ

知覧茶について簡単ではありますがご紹介しました!

鹿児島には知覧以外にも多種多様なお茶の産地があります。それぞれの産地ごとに製造方法や栽培している品種も全くことなりますので、是非いろいろな産地のお茶を飲み比べてみて違いを楽しんでみてください(^^)/